入侵物種北美水貂在我國東北地區與歐亞水獺的分布和生態位高度重疊

北美水貂(Neovison vison)是一種重要經濟毛皮動物,在20世紀中葉引入我國東北地區,并已在黑龍江和吉林建立起野生種群。作為入侵性哺乳動物,北美水貂不僅侵占了歐亞水獺(Lutra lutra)的生態空間,對當地生物多樣性和生態系統也構成了嚴重威脅,然而國內對其野外種群卻鮮有研究。

歐亞水獺(Lutra lutra) (2021年紅外相機拍攝于大興安嶺克一河)

北美水貂(Neovison vison) (2022年史國強拍攝于吉林)

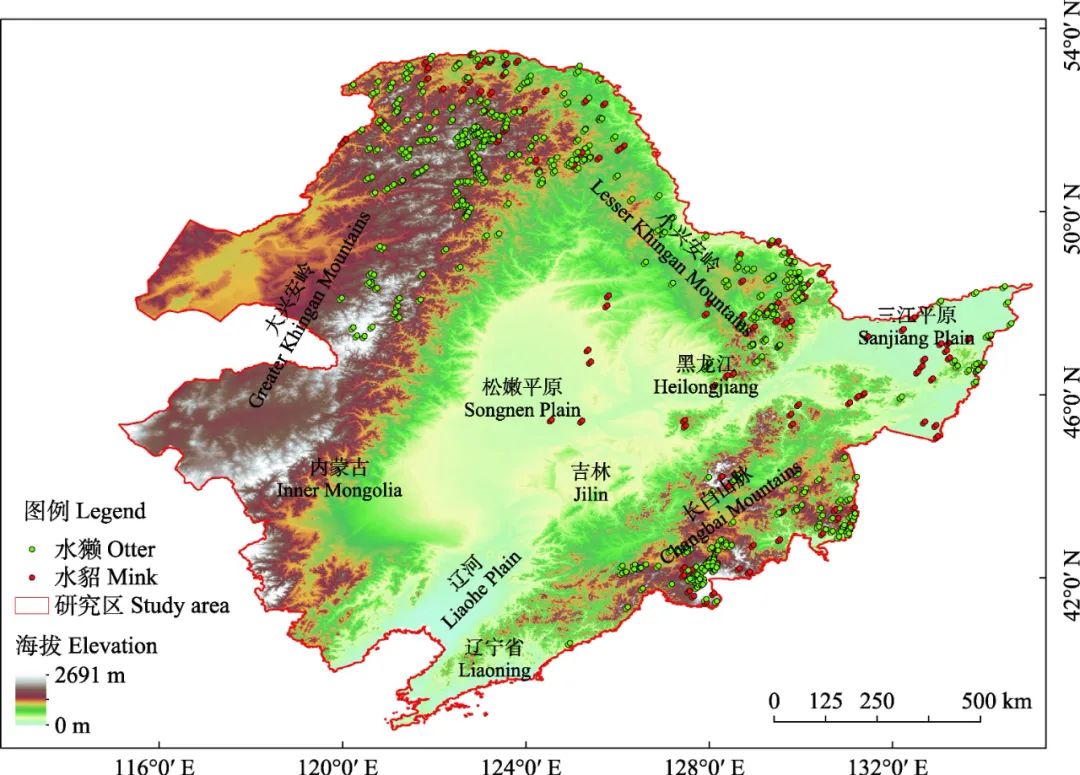

中國東北地區北美水貂和歐亞水獺分布點

為了掌握水貂種群的入侵范圍、影響因素以及與本地具有相似生態位的水獺之間的競爭關系,《生物多樣性》2023年第1期文章《北美水貂和歐亞水獺在東北地區的分布與生態位重疊》利用實地調查和文獻資料獲取的分布信息,通過集合模型識別水貂和水獺的潛在分布區,評估水貂對水獺在地理空間上的入侵風險,并通過主成分分析評估其生態位重疊和影響因素。

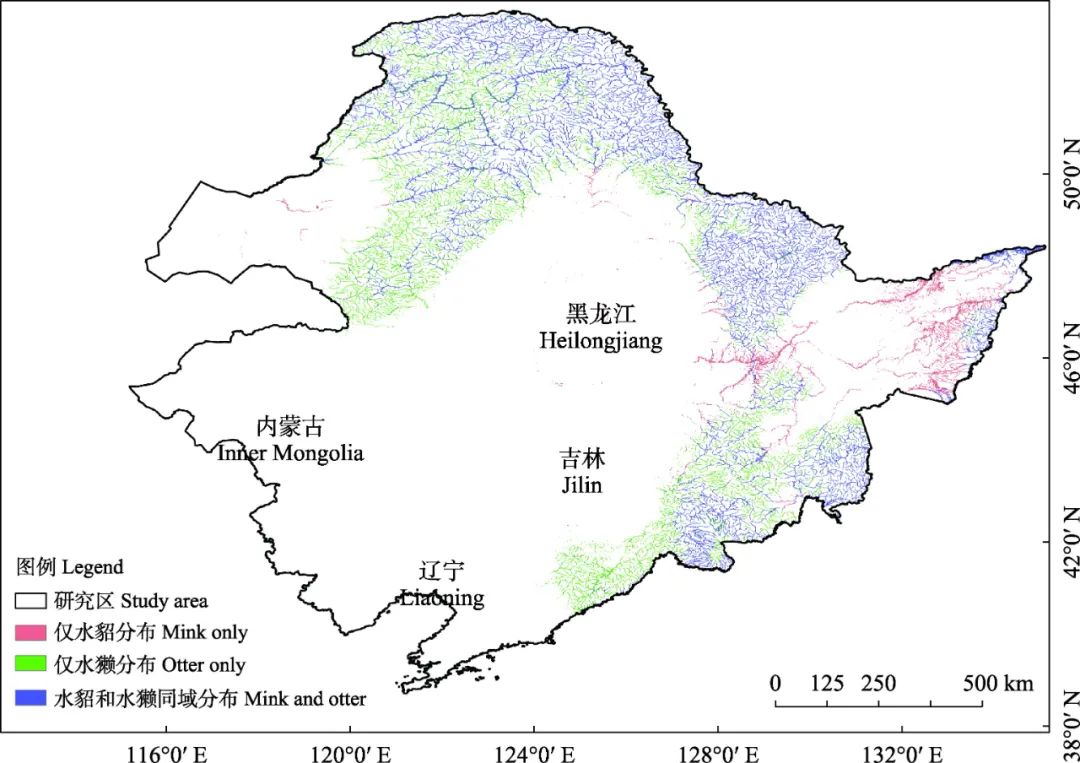

東北地區北美水貂和歐亞水獺的潛在分布區

該文研究結果表明:

(1)從空間分布上看,水貂和水獺的分布重疊程度較高。水貂的潛在分布區面積為61,944.57 km2,水獺的潛在分布區面積為83,590.94 km2,兩者重疊區域面積為50,544.21 km2,占水獺潛在分布區面積的60.47%。其中,黑龍江省水獺受水貂入侵影響的風險最高,潛在分布區重疊的比例達到78.94%,其次是吉林省,重疊比例約53.80%。水貂潛在的入侵范圍主要集中在大興安嶺靠近黑龍江的區域、小興安嶺腹地、三江平原和長白山地區,除三江平原外,在其他區域均與水獺形成分布上的高度重疊。

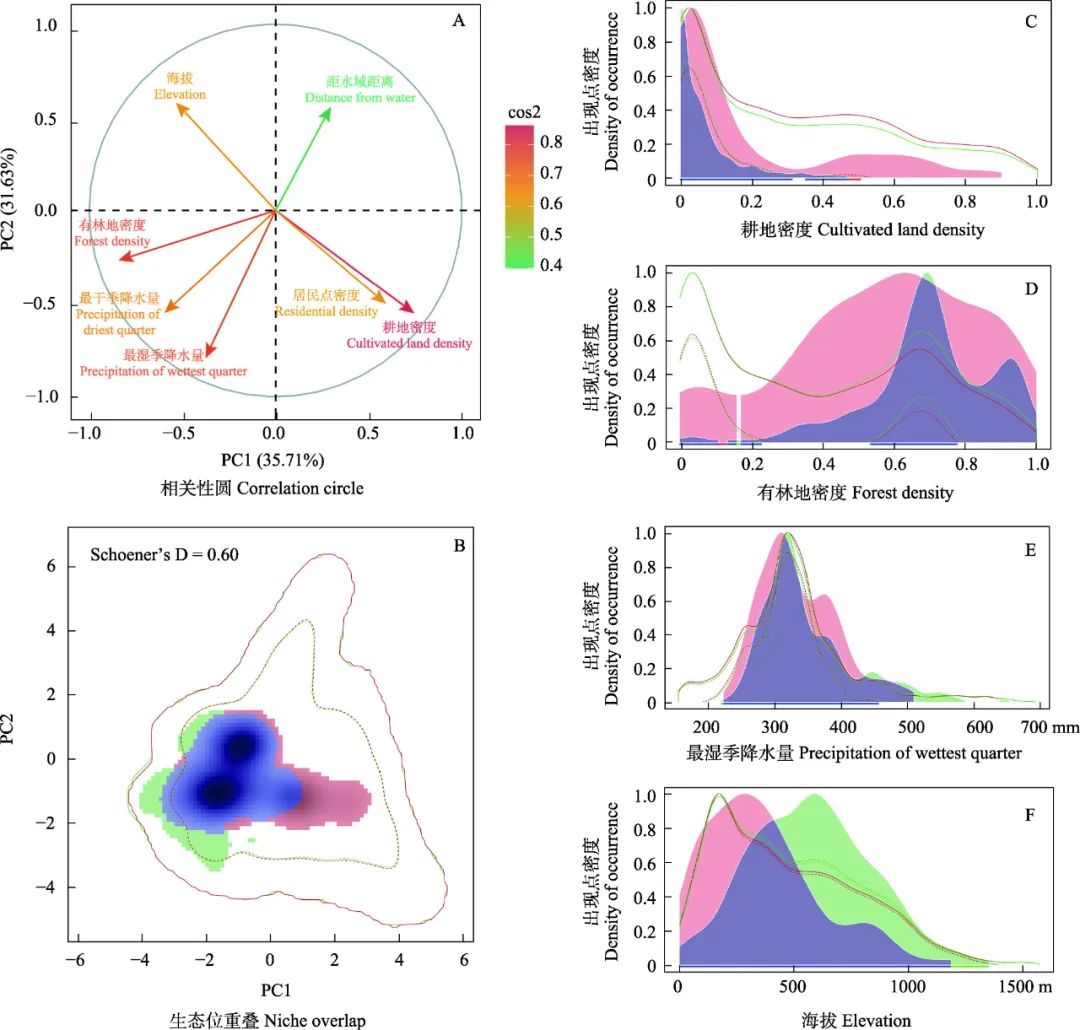

(2)水貂和水獺生態位存在高度重疊,Schoener’s D值達到0.60。單因子生態位分析結果表明,水獺比水貂對耕地密度更加敏感,集中分布在低耕地密度區;水獺和水貂均傾向選擇有林地密度較高的區域,但水貂在有林地密度的選擇上更加平滑,對森林的依賴程度比水獺低;水貂相比水獺更傾向選擇降水量低的區域;水獺比水貂更傾向選擇高海拔的棲息地。

基于主成分分析的生態位重疊分析結果

結合水貂和水獺的地理分布特征和生態位分析結果,作者建議著重在中低海拔、耕地密度大的區域通過控制農藥和化肥的使用以及減少其他污染物來提高河流水質,為水獺種群的恢復提供基本條件,從而提高水獺在棲息地競爭中的優勢,以期抑制水貂的數量;在高海拔、人為干擾少的區域提高科研監測的投入,監測并通過必要的捕殺以減少和控制水貂入侵的范圍和影響。此外,應當加強對水貂飼養種群的逃逸防范管理和疾病控制,這對野外食肉動物,尤其是鼬科物種的保護十分重要。

論文的第一作者為陳敏豪,欒曉峰為通訊作者,張超、王嘉棟、湛振杰、陳君幟也參與了該項研究工作。研究獲得了國家自然科學基金(31972944)項目支持。